|

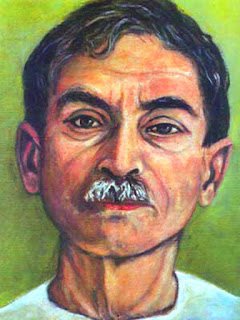

प्रेमचन्द का जीवन परिचय

(Premchand's

Biography)

जन्म-

प्रेमचन्द का जन्म ३१ जुलाई सन् १८८० को बनारस शहर से चार

मील दूर लमही गाँव में हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय था। वह डाकखाने में

मामूली नौकर के तौर पर काम करते थे।जीवन धनपतराय की उम्र जब केवल आठ साल की थी

तो माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद से अपने जीवन के अन्त तक लगातार विषम

परिस्थितियों का सामना धनपतराय को करना पड़ा। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली जिसके

कारण बालक प्रेम व स्नेह को चाहते हुए भी ना पा सका। आपका जीवन गरीबी में ही

पला। कहा जाता है कि आपके घर में भयंकर गरीबी थी। पहनने के लिए कपड़े न होते थे

और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। इन सबके अलावा घर में सौतेली माँ

का व्यवहार भी हालत को खस्ता करने वाला था।

शादी-

आपके पिता ने केवल १५ साल की आयू में आपका विवाह करा दिया।

पत्नी उम्र में आपसे बड़ी और बदसूरत थी। पत्नी की सूरत और उसके जबान ने आपके जले

पर नमक का काम किया। आप स्वयं लिखते हैं, "उम्र में वह मुझसे ज्यादा थी।

जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया।......." उसके साथ - साथ जबान

की भी मीठी न थी। आपने अपनी शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखा है "पिताजी

ने जीवन के अन्तिम सालों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया:

मेरी शादी बिना सोंचे समझे कर डाली।" हालांकि आपके पिताजी को भी बाद में

इसका एहसास हुआ और काफी अफसोस किया।विवाह के एक साल बाद ही पिताजी का देहान्त हो

गया। अचानक आपके सिर पर पूरे घर का बोझ आ गया। एक साथ पाँच लोगों का खर्चा सहन

करना पड़ा। पाँच लोगों में विमाता, उसके दो बच्चे पत्नी और

स्वयं। प्रेमचन्द की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है

कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा और पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन

ऐसी हालत हो गई कि वे अपनी सारी पुस्तकों को लेकर एक बुकसेलर के पास पहुंच गए।

वहाँ एक हेडमास्टर मिले जिन्होंने आपको अपने स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त

किया।

शिक्षा-

अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचन्द ने

अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में आप अपने गाँव से दूर बनारस

पढ़ने के लिए नंगे पाँव जाया करते थे। इसी बीच पिता का देहान्त हो गया। पढ़ने का

शौक था, आगे चलकर वकील बनना चाहते थे। मगर गरीबी ने तोड़ दिया।

स्कूल आने - जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया

और उसी के घर एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का पाँच रुपया मिलता था। पाँच रुपये

में से तीन रुपये घर वालों को और दो रुपये से अपनी जिन्दगी की गाड़ी को आगे

बढ़ाते रहे। इस दो रुपये से क्या होता महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते थे।

इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में मैट्रिक पास किया।साहित्यिक रुचिगरीबी, अभाव, शोषण तथा उत्पीड़न जैसी जीवन

की प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी प्रेमचन्द के साहित्य की ओर उनके झुकाव को रोक न

सकी। प्रेमचन्द जब मिडिल में थे तभी से आपने उपन्यास पढ़ना आरंभ कर दिया था।

आपको बचपन से ही उर्दू आती थी। आप पर नॉवल और उर्दू उपन्यास का ऐसा उन्माद छाया

कि आप बुकसेलर की दुकान पर बैठकर ही सब नॉवल पढ़ गए। आपने दो - तीन साल के अन्दर

ही सैकड़ों नॉवेलों को पढ़ डाला। आपने बचपन में ही उर्दू के समकालीन उपन्यासकार

सरुर मोलमा शार, रतन नाथ सरशार आदि के दीवाने हो गये कि जहाँ भी इनकी किताब

मिलती उसे पढ़ने का हर संभव प्रयास करते थे। आपकी रुचि इस बात से साफ झलकती है

कि एक किताब को पढ़ने के लिए आपने एक तम्बाकू वाले से दोस्ती करली और उसकी दुकान

पर मौजूद "तिलस्मे - होशरुबा" पढ़ डाली।अंग्रेजी के अपने जमाने के मशहूर

उपन्यासकार रोनाल्ड की किताबों के उर्दू तरजुमो को आपने काफी कम उम्र में ही पढ़

लिया था। इतनी बड़ी - बड़ी किताबों और उपन्यासकारों को पढ़ने के बावजूद

प्रेमचन्द ने अपने मार्ग को अपने व्यक्तिगत विषम जीवन अनुभव तक ही महदूद

रखा।तेरह वर्ष की उम्र में से ही प्रेमचन्द ने लिखना आरंभ कर दिया था। शुरु में

आपने कुछ नाटक लिखे फिर बाद में उर्दू में उपन्यास लिखना आरंभ किया। इस तरह आपका

साहित्यिक सफर शुरु हुआ जो मरते दम तक साथ - साथ रहा।प्रेमचन्द की दूसरी शादीसन्

१९०५ में आपकी पहली पत्नी पारिवारिक कटुताओं के कारण घर छोड़कर मायके चली गई फिर

वह कभी नहीं आई। विच्छेद के बावजूद कुछ सालों तक वह अपनी पहली पत्नी को खर्चा

भेजते रहे। सन् १९०५ के अन्तिम दिनों में आपने शीवरानी देवी से शादी कर ली।

शीवरानी देवी एक विधवा थी और विधवा के प्रति आप सदा स्नेह के पात्र रहे थे।यह

कहा जा सकता है कि दूसरी शादी के पश्चात् आपके जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली

और आय की आर्थिक तंगी कम हुई। आपके लेखन में अधिक सजगता आई। आपकी पदोन्नति हुई

तथा आप स्कूलों के डिप्टी इन्सपेक्टर बना दिये गए। इसी खुशहाली के जमाने में

आपकी पाँच कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाश में आया। यह संग्रह काफी मशहूर

हुआ।

व्यक्तित्व-

सादा एवं सरल जीवन के मालिक प्रेमचन्द

सदा मस्त रहते थे। उनके जीवन में विषमताओं और कटुताओं से वह लगातार खेलते रहे।

इस खेल को उन्होंने बाजी मान लिया जिसको हमेशा जीतना चाहते थे। अपने जीवन की

परेशानियों को लेकर उन्होंने एक बार मुंशी दयानारायण निगम को एक पत्र में लिखा

"हमारा काम तो केवल खेलना है- खूब दिल लगाकर खेलना- खूब जी- तोड़ खेलना, अपने को हार से इस तरह बचाना

मानों हम दोनों लोकों की संपत्ति खो बैठेंगे। किन्तु हारने के पश्चात् - पटखनी

खाने के बाद, धूल झाड़ खड़े हो जाना चाहिए और फिर ताल ठोंक कर विरोधी से

कहना चाहिए कि एक बार फिर जैसा कि सूरदास कह गए हैं,

"तुम जीते हम हारे। पर फिर लड़ेंगे।" कहा जाता है कि

प्रेमचन्द हंसोड़ प्रकृति के मालिक थे। विषमताओं भरे जीवन में हंसोड़ होना एक

बहादुर का काम है। इससे इस बात को भी समझा जा सकता है कि वह अपूर्व जीवनी-शक्ति

का द्योतक थे। सरलता, सौजन्यता और उदारता के वह

मूर्ति थे।जहां उनके हृदय में मित्रों के लिए उदार भाव था वहीं उनके हृदय में

गरीबों एवं पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था। जैसा कि उनकी पत्नी कहती

हैं "कि जाड़े के दिनों में चालीस - चालीस रुपये दो बार दिए गए दोनों बार

उन्होंने वह रुपये प्रेस के मजदूरों को दे दिये। मेरे नाराज होने पर उन्होंने

कहा कि यह कहां का इंसाफ है कि हमारे प्रेस में काम करने वाले मजदूर भूखे हों और

हम गरम सूट पहनें।"प्रेमचन्द उच्चकोटि के मानव थे। आपको गाँव जीवन से अच्छा

प्रेम था। वह सदा साधारण गंवई लिबास में रहते थे। जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने

गाँव में ही गुजारा। बाहर से बिल्कुल साधारण दिखने वाले प्रेमचन्द अन्दर से

जीवनी-शक्ति के मालिक थे। अन्दर से जरा सा भी किसी ने देखा तो उसे प्रभावित होना

ही था। वह आडम्बर एवं दिखावा से मीलों दूर रहते थे। जीवन में न तो उनको विलास

मिला और न ही उनको इसकी तमन्ना थी। तमाम महापुरुषों की तरह अपना काम स्वयं करना

पसंद करते थे।ईश्वर के प्रति आस्थाजीवन के प्रति उनकी अगाढ़ आस्था थी लेकिन जीवन

की विषमताओं के कारण वह कभी भी ईश्वर के बारे में आस्थावादी नहीं बन सके। धीरे -

धीरे वे अनीश्वरवादी से बन गए थे। एक बार उन्होंने जैनेन्दजी को लिखा "तुम

आस्तिकता की ओर बढ़े जा रहे हो - जा रहीं रहे पक्के भग्त बनते जा रहे हो। मैं

संदेह से पक्का नास्तिक बनता जा रहा हूँ।"मृत्यू के कुछ घंटे पहले भी उन्होंने

जैनेन्द्रजी से कहा था - "जैनेन्द्र, लोग ऐसे समय में ईश्वर को याद

करते हैं मुझे भी याद दिलाई जाती है। पर मुझे अभी तक ईश्वर को कष्ट देने की

आवश्यकता महसूस नहीं हुई।"प्रेमचन्द की कृतियाँप्रेमचन्द ने अपने नाते के

मामू के एक विशेष प्रसंग को लेकर अपनी सबसे पहली रचना लिखी। १३ साल की आयु में

इस रचना के पूरा होते ही प्रेमचन्द साकहत्यकार की पंक्ति में खड़े हो गए। सन्

१८९४ ई० में "होनहार बिरवार के चिकने-चिकने पात" नामक नाटक की रचना

की। सन् १८९८ में एक उपन्यास लिखा। लगभग इसी समय "रुठी रानी" नामक

दूसरा उपन्यास जिसका विषय इतिहास था की रचना की। सन १९०२ में प्रेमा और सन्

१९०४-०५ में "हम खुर्मा व हम सवाब" नामक उपन्यास लिखे गए। इन

उपन्यासों में विधवा-जीवन और विधवा-समस्या का चित्रण प्रेमचन्द ने काफी अच्छे

ढंग से किया। जब कुछ आर्थिक निर्जिंश्चतता आई तो १९०७ में पाँच कहानियों का

संग्रह सोड़ो वतन (वतन का दुख दर्द) की रचना की। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम

होता है, इसमें देश प्रेम और देश को जनता के दर्द को रचनाकार ने

प्रस्तुत किया। अंग्रेज शासकों को इस संग्रह से बगावत की झलक मालूम हुई। इस समय

प्रेमचन्द नायाबराय के नाम से लिखा करते थे। लिहाजा नायाब राय की खोज शुरु हुई।

नायाबराय पकड़ लिये गए और शासक के सामने बुलाया गया। उस दिन आपके सामने ही आपकी

इस कृति को अंग्रेजी शासकों ने जला दिया और बिना आज्ञा न लिखने का बंधन लगा दिया

गया।इस बंधन से बचने के लिए प्रेमचन्द ने दयानारायण निगम को पत्र लिखा और उनको

बताया कि वह अब कभी नयाबराय या धनपतराय के नाम से नहीं लिखेंगे तो मुंशी

दयानारायण निगम ने पहली बार प्रेमचन्द नाम सुझाया। यहीं से धनपतराय हमेशा के लिए

प्रेमचन्द हो गये।"सेवा सदन", "मिल मजदूर" तथा १९३५ में

गोदान की रचना की। गोदान आपकी समस्त रचनाओं में सबसे ज्यादा मशहूर हुई अपनी

जिन्दगी के आखिरी सफर में मंगलसूत्र नामक अंतिम उपन्यास लिखना आरंभ किया।

दुर्भाग्यवश मंगलसूत्र को अधूरा ही छोड़ गये। इससे पहले उन्होंने महाजनी और

पूँजीवादी युग प्रवृत्ति की निन्दा करते हुए "महाजनी सभ्यता" नाम से

एक लेख भी लिखा था।

मृत्यु-

सन् १९३६ ई० में प्रेमचन्द बीमार रहने

लगे। अपने इस बीमार काल में ही आपने "प्रगतिशील लेखक संघ" की स्थापना

में सहयोग दिया। आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से न कराये जाने के कारण ८ अक्टूबर

१९३६ में आपका देहान्त हो गया। और इस तरह वह दीप सदा के लिए बुझ गया जिसने अपनी

जीवन की बत्ती को कण-कण जलाकर भारतीयों का पथ आलोकित किया।

|

समर्थक

Friday, 31 July 2015

"मुंशी प्रेमचन्द-जन्म-दिवस पर विशेष"

Tuesday, 2 June 2015

"सन्तकबीर और बाबा नागार्जुन के जन्मदिन पर" (डॉ. रूपचन्द्र शास्त्री ‘मयंक’)

Thursday, 1 January 2015

"काव्य की आत्मा? ...." (डॉ.रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक')

♥ रस काव्य की आत्मा है ♥

सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि रस क्या होता है?कविता पढ़ने या नाटक देखने पर पाठक या दर्शक को जो आनन्द मिलता है उसे रस कहते हैं।

आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा की संज्ञा दी है।

रस के चार अंग होते हैं।

1- स्थायी भाव,

2- विभाव,

3- अनुभाव और

4- संचारी भाव

सहृदय व्यक्ति के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। यही भाव रस का बोध पाठक को कराते हैं।

काव्य के प्राचीन आचार्यों ने स्थायी भाव की संख्या नौ निर्धारित की थी, जिसके आधार पर रसों की संख्या भी नौ ही मानी गई थी।

स्थायी भाव रस

रति शृंगार

हास हास्य

शोक करुण

क्रोध रौद्र

उत्साह वीर

भय भयानक

जुगुप्सा (घृणा) वीभत्स

विस्मय अद्भुत

निर्वेद शान्त

लेकिन अर्वाचीन विद्वानों ने वात्सल्य के नाम से दसवाँ रस भी स्वीकार कर लिया। किन्तु इसका भी स्थायी भाव रति ही है। अन्तर इतना है कि जब रति बालक के प्रति उत्पन्न होती है तो उससे वात्सल्य की और जब ईश्वर के प्रति होती है तो उससे भक्ति रस की निष्पत्ति होती है।

विभाव

जिसके कारण सहृदय व्यक्ति को रस प्राप्त होता है , वह विभाव कहलाता है। अतः स्थायी भाव का कारण विभाव है। यह दो प्रकार का होता है-

क- आलम्बन विभाव

ख- उद्दीपन विभाव

(I) आलम्बन विभाव

वह कारण जिस पर भान अवलम्बित रहता है- अर्थात् जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलम्बन कहते हैं तता जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। उदाहरण के लिए पुत्र की मृत्यु पर विलाप करती हुई माता। इसमें माता आश्रय है और पुत्र आलम्बन है। अतः यहाँ स्थायी भाव शोक है जिससे करुणरस की उत्पत्ति होती है।

(II) उद्दीपन विभाव

जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं, वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे- जंगल में सिंह का गर्जन। इससे भय का स्थायी भाव उद्दीप्त होता है और सिंह का खुला मुख जंगल की भयानकता आदि का उद्दीपन विभाव है। इससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है।

अनुभाव

स्थायी भाव के जाग्रत होने पर आश्रय की वाह्य चेष्टाओं को अवुबाव कहा जाता है। जैसे- भय उत्पन्न होने पर हक्का-बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, काँपना, पसीने से तर हो जाना आदि।

यदि बिना किसी भावोद्रेक के मात्र भौतिक परिस्थिति के कारण अगर ये चेष्टाएँ दिखाई पड़ती हैं तो उन्हें अनुभाव नहीं कहा जाएगा। जैसे - जाड़े के कारण काँपना या गर्मी के कारण पसीना निकलना आदि।

संचारी भाव

आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुले की भाँति बनते और मिटते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अन्त तक बने रहते हैं।

यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रत्येक रस का स्थायी भाव तो निश्चित है परन्तु एक ही संचारी अनेक रसों में हो सकता है। जैसे - शंका शृंगार रस में भी हो सकती है और भयानक रस में भी। यहाँ यह भी विचारणय है कि स्थायी भाव भी दूसरे रस में संचारी भाव हो जाते हैं। जैसे - हास्य रस का स्थायी भाव "हास" शृंगार रस में संचारी भाव बन जाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है।

रसों के बारे में विस्तार से अपनी अगली किसी पोस्ट में प्रकाश डालूँगा।

Monday, 17 November 2014

"सिमटते स्वप्न की समीक्षा" (डॉ. रूपचन्द्र शास्त्री ‘मयंक’)

श्रीमती आशा लता सक्सेना का

छठवाँ काव्य संकलन

"सिमटते स्वप्न"

लगभग एक सप्ताह पूर्व श्रीमती आशा लता सक्सेना का षष्टम् काव्य

संकलन मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन आज समय मिला है अपनी

भावनाओं को व्यक्त करने का।

लगभग एक सप्ताह पूर्व श्रीमती आशा लता सक्सेना का षष्टम् काव्य

संकलन मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन आज समय मिला है अपनी

भावनाओं को व्यक्त करने का।

पठनीय

रचनाओं से सुसज्जित 186 पृष्ठों की इस पुस्तक को कवयित्री ने स्वयं प्रकाशित किया

गया है। जिसका मूल्य मात्र रु.200/- रखा गया है। काव्य

संग्रह "सिमटते स्वप्न" में कवयित्री ने 186 पृष्ठों में अपनी

155 रचनाओं को सिमेटकर अपनी मितव्यता का परिचय दिया है।

श्रीमती आशा लता सक्सेना ने स्वगत कथन में लिखा है कि उनका लेखन

स्वान्तःसुखाय है। इस काव्यसंग्रह की शीर्षक रचना में वे लिखतीं हैं-

“व्यस्त हो जाती हूँ

घर के काम-काज में

खाली कहा रहता है

मस्तिष्क मेरा छोटा सा

स्वप्न सिमट जाते हैं

व्यस्त दिनचर्या में”

अपनी एक अन्य रचना “विचारों की श्रृंखला” में

वह लिखती हैं-

“हूँ विचारों की पक्षधर

पर हाथ बँधें हैं

आजादी का अर्थ जानती हूँ

पर जीवन की हर साँस

किसी न किसी

परिपाटी में उलझी है

और संस्कारों के बोझ तले

दबी सहमी है”

लेकिन भावनाओं का सैलाब कभी थमता नहीं है।

जिसका उल्लेख कवयित्री ने बहत सहजता से अपनी रचना में किया भी है-

“भावनाओं का सैलाब

कहाँ ले जायेगा

भेद अपने-पराये में

कर न पायेगा”

मँहगाई पर कलम चलाते हुए कवयित्री लिखतीं है-

“मैं हूँ मँहगाई

अनन्त है विस्तार मेरा

एक ओर नियन्त्रण हो तो

दूसरी ओर विस्तार होता

मनुष्य आकंठ डूबा मुझ में

गहन वेदना सहता

फिर भी बच न पाता

मेरे पैने दंश से”

अमूर्त स्वप्न कैसे होते हैं देखिए उनका रचना

का यह अंश-

“सपनों में जीना

उनमें ही खोए रहना

आनन्द है ऐसा

गूँगे के गुड़ जैसा”

बसन्त का स्वागत करते हुए कवयित्री ने लिखा है-

“पीले-लाल, रंग-बिरंगे

पुष्प सजे वृक्षों पर

रंग बसन्ती छाया

धरती की चूनर पर”

चिराग की व्यथा को व्यक्त करते हुए अपने एक

रचना में कवयित्री ने कुछ इस तरह व्यक्त किया है-

“रात भर चिराग जला

एक पल भी न सोया

फिर भी तरसा

एक प्यार भरी निगाह को”

पराजय की पीड़ा को कवयित्री

की लेखनी से देखिए-

“वह क्या जाने पीर हार की

जो कभी हारा ही नहीं

आहत मन ही जानता है

महत्व चोट के अहसास का”

जिन्दगी की परिभाषा बताते हुए कवयित्री ने लिखा

है-

“बोझ क्यों समझा है इसे

है नाम ज़िन्दग़ी इसका

सोचो-समझो विचार करो

फिर जीने की कोशिश करो”

अपनी “फक्कड़” नामक रचना में बचपन को परिभाषीत करते

हुए कवयित्री लिखती है-

“बहुत रोया जब जन्म लिया

माँ की गोद में सोया

सबको बाहों में झूला

लगा खुशियों का मेला

बचपन कब बीता याद नहीं

पर इतना अवश्य याद रहा

वो जीवन सीधा-सादा था

चिन्ताओं से था बहुत दूर”

काव्य लोक में विचरण करने का अपना अलग ही सुख

है। जिसको व्यक्त करते हुए कवयित्री लिखती है-

“विचरण कविता लोक में

स्वप्न लोक से कम नहीं

हर शब्द प्रभावित करता

निहित भावों की सुगन्ध से”

लब्ध प्रतिष्ठित कवयित्री श्रीमती ज्ञानवती

सक्सेना की कोख से विदिशा मध्यप्रदेश में

जन्मी 2 मई, 1943 को आशा लता सक्सेना ने अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर

करने के उपरान्त जीवनपर्यन्त अध्यापन किया। यूँ तो आपने अंग्रेजी में भी कविता

लेखन किया लेकिन देवनागरी के प्रेमपाश में बँधकर हिन्दी में अपनी कविता की सरिता को

आज भी आगे बढ़ा रहीं है। जब भी अपने आस-पास या समाज में कुछ ऐसा घटित होता देखती है, जिसे देखकर उनका मन संवेदनशील हो उठता है तो वही उनको लिखने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक परिवेश की घटनाओं, परिदृश्यों और मानव मन में उठने वाली सहज भावनाओं व विचारों को सरल शब्दावली में व्यक्त करना इनकी भाषा-शैली का एक प्रमुख अंग है।

इस कविता संग्रह को आत्मसात् करते हुए मैंने महसूस किया है कि कवयित्री ने

इसमें जीवन से जुड़े लगभग प्रत्येक विषय जैसे- मतदाता, मँहगाई, बाल दिवस,

झूँठनामा, प्रत्याशी, तितलीरानी, बैलगाड़ी, पारखी नज़र, चिराग, गुलाब, फागुन,

फुलवारी, गौरैया, बन्दर, पीड़ा, बिछोह पर अपनी लेखनी कुशलता से चलायी है। चाहे इनकी कलम से

रचना निकले या मुँह से बात निकले वह अपने आप में कविता से कम नहीं होती है।

अन्त में इतना ही कहूँगा कि इस पुस्तक के सृजनकर्त्री श्रीमती आशा लता सक्सेना महिला होते हुए भी

बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। कुल मिलाकर यही कहूँगा कि “सिमटते स्वप्न” एक पठनीय और संग्रहणीय काव्यसंकलन है।

मेरा विश्वास है कि “सिमटते स्वप्न” काव्यसंग्रह सभी

वर्ग के पाठकों में चेतना जगाने में सक्षम सिद्ध होगा। इसके साथ ही मुझे आशा है कि

यह काव्य संग्रह समीक्षकों की दृष्टि से भी उपादेय सिद्ध होगा।

यह काव्य संकलन श्रीमती आशा लता सक्सेनाके पते सी-47,

एल.आई.जी. ऋषि नगर, उज्जैन (मध्यप्रदेश) से प्राप्त किया जा सकता है।

इनके सम्पर्क नम्बर -

(0734) 2521377 पर फोन करके आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शुभकामनाओं के साथ!

समीक्षक

(डॉ. रूपचन्द्र

शास्त्री ‘मयंक’)

कवि एवं साहित्यकार

टनकपुर-रोड, खटीमा

जिला-ऊधमसिंहनगर

(उत्तराखण्ड) 262 308

E-Mail .

roopchandrashastri@gmail.com

Website. http://uchcharan.blogspot.com/

फोन-(05943) 250129 मोबाइल-09997996437

Tuesday, 23 September 2014

"रपट-खटीमा में रामलीला मंचन शुरू" (डॉ. रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक')

आज दिनांक 22-09-2-14 को

मेरे खटीमा नगर में

श्री रामलीला पात्र परिषद् द्वारा

रामलीला का मंचन प्रारम्भ हो गया।

जिसके मुख्य अतिथि खटीमा फाइबर्स के अध्यक्ष

आर.सी.रस्तोगी ने पूजन के बाद फीता काटकर उद्घाटन किया।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में

मा. पुष्कर सिंह धामी, विधायक खटीमा ,

डॉ-जी.सी.पाण्डेय (तपन अस्पताल)

संरक्षक मा. दान सिंह रावत, श्री राजीव अग्रवाल,

पूर्व नगमर पालिका द्यक्ष मराज बत्तरा,

पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग (उत्तराखण्ड सरकार)

डॉ.रूपचन्द्र शास्त्री, दद्दा भाई रामचन्द्र प्रेमी,

ईस्वर चन्द्र भगत जी, वरुण अग्रवाल,

व्यापार मण्डल के संरक्षक अरुण सक्सेना जी

तथा नगर के गण्यमान्य लोग उपस्थित थे।

इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता

नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमता सुरैया बेगम

तथा उनके पति मेंहदी हसन ने की।

Subscribe to:

Posts (Atom)